M&A仲介とFAの違い

M&A仲介とは

M&A仲介とは、1社のアドバイザーが売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場からM&Aの成立を支援する業務をいいます。M&A仲介会社は、売り手か買い手の一方の利益だけを優先するのではなく、双方の利益に配慮し、公平かつ友好的に交渉や手続き進めるという役割を担います。

FAとは

FA(フィナンシャル・アドバイザー)とは、売り手か買い手どちらか一方のサイドに立ち、その依頼主の利益最大化を目的としてM&Aの手続きを支援する業務をいいます。売り手と買い手にそれぞれ別のFA会社が付き、双方のFA会社が自らの依頼主の利益を少しでも大きくするために、場合によっては敵対的な進め方も辞さずに交渉や手続きを進めるという役割を担います。

M&A仲介会社とFA会社の違い

■対象とする案件規模の違い

日本においては、中小企業のM&A等の中小規模案件についてはM&A仲介会社が、大企業の子会社売却やクロスボーダーM&A等の大規模案件についてはFA会社が、それぞれ担当するケースが多くなっています。

このように、案件規模によってM&A仲介会社とFA会社の住み分けが起きるのは、そもそもFA会社は手数料が少額の中小規模M&A案件をサービス対象外としているという業界構造に起因しています。FA会社によっても異なりますが、一般的に、FA会社は譲渡金額が数十億以上の案件をターゲットにしていると言われています。

■料金体系の違い

M&A仲介会社の料金体系は、主に、着手金、中間金、及び成功報酬で構成されています。着手金とは、依頼時に発生する費用で、多くの仲介会社では100万円から300万円程度の設定になっています。また、中間金とは、M&Aが基本合意のフェーズまで進んだ場合に発生する費用で、成功報酬の10%~20%の設定となっています。着手金と中間金は、たとえM&Aが成立しない場合でも、返却されません。なお、当社のように、着手金、中間金のない完全成功報酬制のM&A仲介会社も少ないながら存在します。

一方、FA会社の料金体系は、月額報酬(リテナーフィー)と成功報酬で構成されています。月額報酬とは、月次定額のコンサルティング料であり、M&Aの成否にかかわらず発生し、M&Aのプロセスが長引けば長引くほど、より多額のコストが発生する仕組みになっています。

大企業のM&Aと比べると相対的に成約確度が低い中小企業のM&Aにおいて、M&Aの成否とは関係なく発生し、成約までの期間が長くなれば長くなるほど費用負担が増えるリテナーフィーという報酬体系は、顧客である中小企業オーナー社長の納得感が得られず、中小企業のM&AにおいてFA会社が敬遠される理由の一つになっています。

■求めれられる情報及び専門性による違い

大型のM&A案件、特にクロスボーダーの案件では、M&Aスキーム、法的観点、税務的観点等、考慮すべきテクニカルな事項が膨大となり、その支援には高い専門性が要求されます。一方、中小企業のM&Aにおいては、法律・税務面は国内に限定され、またスキームも株式譲渡か事業譲渡というシンプルなケースが多いため、テクニカル面での支援よりも、適切な買い手候補とのマッチングの重要性が高くなります。したがって、M&A仲介会社は、有力な買い手候補の情報をいかに多く蓄積しているかが重要になります。

また、中小企業のM&Aにおいては、オーナー経営者の個人的感情に関わる問題、連帯保証の問題、役員退職慰労金を活用したスキーム、役員生命保険の問題、公私混同(私用車・自宅の社宅化等)の問題、未払残業代の問題等、大規模M&Aには見られない中小企業特有の論点が存在するため、中小企業のM&Aに特化してノウハウと経験を蓄積してきたM&A仲介会社の方が、中小企業M&Aに関する専門性という観点から、より適切な助言が可能となるという側面もあります。

このように、中小規模M&Aと大規模M&Aにおいて、必要とされる情報や専門性が異なるということが、中小企業のM&AにおいてM&A仲介会社が選ばれる理由の一つになっています。

M&A仲介会社の利益相反問題

M&A仲介会社は、構造的に利害が対立する売り手と買い手の双方から手数料を受領する立場にあることから、利益相反ではないかという批判を受けることがあります。しかし、M&A仲介契約においては、会社を売却するという判断も、会社を買収するという意思決定も、それぞれ売り手と買い手に完全に委ねられており、M&A仲介会社がそれを強制したり、圧力をかけたりすることは契約上できません。M&A仲介会社は、あくまで売り手と買い手の交渉が円滑に進むように公平な立場で進行を支援する立場にあり、どちらか一方の有利になるように情報を隠蔽したり、手続きを操作したりことは、自社に対する訴訟リスクを高めるだけで、何のメリットもありません。したがって、仲介会社というだけで、M&A仲介会社が利益相反を起こしているという主張は、極めて表層的な批判だと考えます。例えば、類似業種である不動産仲介業界では、戦後50年以上に渡り不動産売買や賃貸について仲介サービスを提供しています。

とはいえ、利害が対立する売り手と買い手の双方から手数料を受領するというM&A仲介の構造上、利益相反があるのではないかという疑念が生じるのは避けられず、また、M&A仲介会社が負っている社会的責任を考慮すると、利益相反についての利用者の不安を払拭していく必要があることは間違いありません。

この利益相反の問題については、中小企業庁より「中小M&Aガイドライン」が公表されています。当該ガイドラインでは、利益相反のリスクを回避するために、M&A仲介とFAとの違いを顧客に説明すること、自社の立ち場が仲介であることを明示すること、M&A仲介には利益相反のリスクが存在する旨を顧客に説明すること、他の専門家のセカンド・オピニオンを許容すること等が定められています。当社は、中小M&Aガイドラインを遵守しており、当該ガイドラインに沿った業務手順を整備するとともに、コンサルタントに対して当該ガイドラインの研修会を定期的に実施しています。

FAでは利益相反は起きないのか

利益相反の問題について、FA会社では、売り手か買い手のどちらか一方のみを支援するため、利益相反が起きないという主張がなされることがあります。しかし、仲介会社であれ、FA会社であれ、手数料に占める成功報酬の割合が大きいビジネスは、本質的に利益相反のリスクが内在しています。

例えば、売り手サイドのFAの場合、買い手から提示された金額が過少であったとしても、成功報酬が貰えなくなるためM&Aの辞退を助言しにくいという利益相反があります。また、買い手サイドのFAの場合、買収金額が過大であればあるほど、買い手から貰える手数料が大きくなるという利益相反があります。したがって、M&A仲介会社だから利益相反があり、FA会社だから利益相反がないという単純な問題ではなく、M&Aのプロフェッショナルとして自社の利益ではなく顧客の利益を尊重して適切な助言を行うという信念と、それを担保するための社内体制(経営理念、社内ルール、業務手順、社員教育)の有無が重要となります。

M&A仲介会社の選び方

M&A仲介会社を選ぶ際には、「取り扱う案件の規模」「強み」「報酬体系」「候補企業へのアプローチ方法」等の要素を考慮して、慎重に検討する必要があります。詳しくは、M&Aコラム「M&A仲介会社の選び方」をご参照ください。

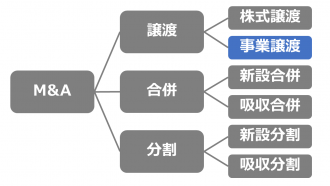

M&Aとは

M&A仲介会社についてより広範にお知りになりたい方は、当社が作成した「M&Aの完全成功マニュアル」において、M&Aとは何かについて、中小企業の経営者が知っておくべき事項を網羅的に取りまとめておりますので、併せてご参照ください。M&Aの完全成功マニュアルの内容は以下のとおりです。

1.中小企業にとってのM&Aとは

2.M&Aの手法

3.M&Aにおける売却価額と評価方法

4.M&Aでかかる税金

5.M&Aにおける売却可能性について

6.売却しやすい会社・事業とは

7.M&Aの手数料

8.M&Aのメリット

9.M&Aの流れ

10.M&Aで必要となる契約書

11.M&A成功のポイント

12.M&Aを誰に相談すべきか

13.M&Aを考える前の準備

14. M&Aにおける売却理由・買収目的とは

15.譲渡に際してのリスク

16.従業員への譲渡

17.ファンドへの譲渡

M&A無料相談・お問い合わせ

27/Jul.2021 [Tue] 16:43

中小企業の事業譲渡・事業売却

中小企業のM&Aで最も利用頻度が高い手法は、「株式譲渡」です。これは、株式譲渡が手続きが最も簡便で、売り手にとって税金が安くなることが多いためです。

その株式譲渡に次いでよく利用される手法が、「事業譲渡・事業売却」です。

当該ページでは、「事業譲渡・事業売却」について、中小企業の経営者が知っておくべき事項をまとめました。

1.事業譲渡・事業売却とは

事業譲渡とは、会社全体の売却ではなく、会社の事業、資産、権利義務の全部又は一部を譲渡する手法です。

2.営業譲渡・営業権譲渡とは

営業譲渡とは、会社全体の売却ではなく、会社の営業の全部又は一部を譲渡する手法です。基本的には、事業譲渡と営業譲渡は同じ意味で使用されます。「営業譲渡」に似た概念として、「営業権譲渡」という用語があります。基本的には両者は同義ですが、言葉の印象上、「営業権譲渡」を、特許権、フランチャイズ権、免許・資格等の「具体的な権利の譲渡」をイメージして使用されるケースもあります。

3.事業譲渡と営業譲渡の違い

2006年に会社法が改正された際、商法及び旧会社法で使用されていた「営業譲渡」という用語が、新会社法において「事業譲渡」という用語に統一的に変更されました。したがって、事業譲渡と営業譲渡は法律用語として違いがあるだけで、実質的な意味は同じになります。

4.事業譲渡と会社分割の違い

会社分割とは、会社の事業、資産、権利義務の全部又は一部を包括的に承継させる手法です。具体体には、権利義務を既存の会社に承継させる吸収分割と新しく設立する会社に承継させる新設分割があります。事業、資産、権利義務の全部又は一部を選択的に譲渡するという点で、会社分割と事業譲渡は類似しています。一方で、事業譲渡において、権利義務の引継ぎに契約先の個別の合意が必要であるのに対し、会社分割では所定の手続きを踏めば包括的に承継が行われ、個別の合意は不要になります。

5.事業譲渡・事業売却の譲渡金額とその評価方法

事業譲渡における譲渡金額は、株式譲渡の場合の年買法と同じ算式が用いられます。

年買法とは、企業の売却価額を、「時価純資産額+営業権」という算式で計算する方法で、これを事業譲渡に当てはめると、「事業譲渡額=譲渡資産時価+営業権」となります。

この場合の事業の営業権は、事業の実質利益の2年~5年分として算定されます。

営業権が事業の何年分で評価されるかは、業界・買い手ニーズ・事業規模・安定性によって異なります。例えば、競争が激しく業態の安定性が低い外食業では、営業権は事業利益の1.5年分や2年分で評価されるのに対し、買収ニーズが強い調剤薬局では事業利益の5年分等の高い評価がつくこともあります。

6.事業譲渡・事業売却の税金

① 売り手の税金

事業譲渡の場合、譲渡益は売り手企業の法人所得となるため、法人税(29%~42%)がかかります。これは、株式譲渡の場合に株主が負担する所得税率20%と比べると高くなります。ただし売り手の法人において、繰越欠損金を保有していたり、役員退職慰労金で所得を圧縮できる場合には、株式譲渡よりも税金を低く抑えることができます。

② 買い手の税金

買い手にとっては、譲受資産に固定資産が含まれている場合、不動産取得税・登録免許税等、株式譲渡の場合は発生しない税金を負担しなければならないというデメリットがあります。

一方で、 営業権に相当する金額は、5年間で均等償却し法人税の算定上損金に算入することができるため、株式譲渡と比較し、投資金額に節税効果が出せるというメリットもあります。

7.事業譲渡・事業売却の手続き上のリスク・注意点

①従業員の承継

事業譲渡を行う場合の最大のリスクは、顧客や従業員が全て承継できない可能性があることです。

会社の所有者(株主)だけが変更され、会社が締結している契約関係には一切影響しない株式譲渡の場合と異なり、事業譲渡では、契約関係については、買い手が顧客・取引先・従業員等と全て新たに締結しなおすことになります。

その場合に、雇用契約を拒否する従業員や契約のまき直しに躊躇する顧客が出る蓋然性は高くなります。

②許認可

譲渡の対象となる事業が、介護や人材派遣等の許認可を必要とする事業の場合、許認可は自動では引き継がれず、行政に対して新規で申請する必要があるため、申請の事務負担と許認可がもらえない(又は遅れる)リスクがあります。

③消費税・印紙税

株式譲渡の場合と異なり、事業譲渡の譲渡価格には消費税がかかります(土地等の非課税の譲渡対象資産は除く)。また、株式譲渡契約書には印紙の貼付は不要ですが、事業譲渡契約書には金額に応じた印紙の貼付が必要になります。

8.事業譲渡・事業売却のメリット

① 売り手にとっての事業譲渡のメリット

売り手にとって事業譲渡を選択するメリットは、主に以下のとおりです。

■非中核の事業のみを選択的に売却することができる

売り手が事業譲渡を選択する場合で最も多いのが、事業の選択と集中の一環として非中核事業を譲渡するケースです。この場合、会社全体の売却はできないため、必然的に事業譲渡を選択することになります。

■会社所有の不動産を事業譲渡後も継続保有することができる

上記と似たようなケースですが、売り手の会社において手放したくない不動産を保有しており、オーナーが事業譲渡後も当該不動産の継続保有を希望する場合があります。

例えば、本業とは関連性のない投資用不動産を持っている場合や、事業と関連しているもののオーナーの思い入れや賃貸収入確保の希望がある場合です。

■節税手段がある場合税負担が軽くなる

繰越欠損金や役員退職慰労金等、法人において有効な節税手段があれば、事業譲渡の方が株式譲渡よりも税負担が軽くなる場合があります。

■法人格を継続使用することができる

事例としては多くありませんが、オーナー社長が会社の法人格に思い入れがあり、事業譲渡後に、当該法人格を使用して新事業や社会貢献活動を行いたいと希望しているケースです。

② 買い手にとっての事業譲渡のメリット

買い手にとって事業譲渡を選択するメリットは、主に以下のとおりです。

■節税のため

上述のとおり、事業譲渡では投資額に節税効果を効かせることができるため、買い手にとっては、株式譲渡と比較し、実質的な(節税効果考慮後の)投資額が小さくなります。

■不要の資産を引き継がないため

売り手の会社が、投資用不動産や過大な事業用不動産を保有している場合については、事業譲渡を選択することで、不要な資産を承継せず、身軽な形で買収を進めることができます。

■簿外債務等の回避のため

事業譲渡により承継する負債を限定することで、買収時点で予見できない簿外債務や偶発債務の不本意な承継を回避することができます。特に、サービス残業代等の労働債務のリスクを切り離すことができるため、株式譲渡よりも事業譲渡を好む買い手も存在します。

9.事業譲渡・事業売却のデメリット

① 売り手にとっての事業譲渡のデメリット

売り手にとって事業譲渡を選択するデメリットは、主に以下のとおりです。

■手続きが煩雑

株式譲渡と比べ、取引先との契約、オフィスの賃貸借契約、従業員との雇用契約等、全て相手方の同意を取り、契約を巻きなおす必要があります。そのため、時間がかかるとともに、先方からの思わぬ反対や交渉が生じ、手続きが更に長引くケースもあります。

■税負担が大きい

事業譲渡による売却益には法人税が課税されるため、一般的に株式譲渡の際の所得税の負担よりも税負担が大きくなります。

② 買い手にとっての事業譲渡のデメリット

買い手にとって事業譲渡を選択するデメリットは、主に以下のとおりです。

■手続きが煩雑

株式譲渡と比べ、取引先との契約、オフィスの賃貸借契約、従業員との雇用契約等、全て相手方の同意を取り、契約を巻きなおす必要があります。そのため、時間がかかるとともに、先方からの思わぬ反対や交渉が生じ、手続きが更に長引くケースもあります。また、売り手の雇用条件が自社のものと大きく異なる場合には、移転する従業員にとって不利益変更にならないように、処遇面で種々の調整が必要になります。また、資格・免許・認可は自動で引き継がれないため、新たに申請する必要があります。

M&A無料相談・お問い合わせ

10.事業譲渡・事業売却により事業と過剰債務を切り離せるか

過剰な債務を抱えた会社から、事業だけを切り離して再生できないかという相談をよく受けます。

できるかできないかでいうと、債務と事業の切り離しは可能です。

ただし、その実行には、借入先の金融機関の合意が必要となります。

このような債務と事業の切り離しの相談の多くが、金融機関に黙って事業だけを売ってしまいたい希望に基づくものなのですが、中小企業の経営者としては、そのような都合のいいことはできないと認識しておくべきです。

たとえ、一時的に、金融機関に隠して事業譲渡し、譲渡代金を個人的に利得することができたとしても、最終的にそのような行為は詐害行為として、事業譲渡そのものが取り消されることになります。さらに、不法行為・背任行為として刑事事件になりかねませんので、そのような行為には決して手を染めてはいけません。

11.事業譲渡・事業売却と株式譲渡・会社売却との比較

株式譲渡(会社売却)と比較した場合の事業譲渡の比較表です。

■売り手

| 事業譲渡 | 株式譲渡 | |

|---|---|---|

| 税金 | 譲渡益に法人税(29%~42%)が課税される。 | 譲渡益に所得税(20%)が課税される。 |

| 手続き | 契約のまき直しが必要で煩雑。 | 手続きが簡便。 |

| その他 | 継続保有したい事業・資産を法人格ごと残すことができる。 | 基本的に全ての事業・資産を譲り渡すことになる。 |

■買い手

| 事業譲渡 | 株式譲渡 | |

|---|---|---|

| 税金 | 営業権は5年で償却でき、投資額に節税効果あり。 譲渡資産に不動産が含まれる場合には、不動産取得税・登録免許税が必要となる。 |

投資額に節税効果なし。 |

| 手続き | 契約のまき直しが必要で煩雑。 | 手続きが簡便。 |

| その他 | 必要な資産のみ選択的に承継できる。 簿外負債・偶発債務の承継を回避できる。 顧客・従業員の継承漏れが生じるリスクがある。 |

基本的に全ての事業・資産・負債・顧客・従業員を包括的に承継することになる。 |

12.事業譲渡の成功事例

インテグループでお手伝いした事業譲渡の成功事例の一部です。

①グループホーム事業の事業譲渡

オーナー社長の健康問題から、グループホーム事業を事業譲渡したケースです。グループホームの不動産(建物)を譲渡対象外とし、買い手が賃借する形をとったことで、売り手にとっては譲渡後も安定した賃料収入を確保でき、買い手にとっては投資額を抑えることができたという事例です。

成功事例の詳細はこちら>自身の健康問題のため、グループホーム事業(売上:約1億円)を、その地域への進出を目指す介護会社に事業譲渡。

②ASP事業の事業譲渡

事業の選択と集中のため、非中核であるASP事業を事業譲渡したケースです。事業譲渡の対価を、基幹事業の開発費に回すことができた事例です。

成功事例の詳細はこちら>事業の選択と集中のため、ASP事業(売上:約1億円)を、インターネット関連企業に事業譲渡。

③福祉用具レンタル事業の事業譲渡

社長が高齢のため本業である福祉用具レンタル事業を事業譲渡したケースです。本件では、売り手企業の社長が、事業売却後に売り手企業の法人格を利用して社会貢献活動をすることを計画しており、また、同業大手である買い手も対象事業の規模を勘案し事業譲渡を望んだため、事業譲渡が選択されました。

成功事例の詳細はこちら>社長が高齢のため、福祉用具レンタル事業(売上:約5,000万円)を、シェア拡大を狙う同業大手へ事業譲渡。

④居酒屋5店舗の事業譲渡

本業である外食コンサルティング事業に注力するため、直営の居酒屋5店舗を事業譲渡したケースです。

成功事例の詳細はこちら>事業の選択と集中のため、居酒屋5店舗(売上:約3億円)を、外食事業の規模拡大を目指す人材派遣会社に売却。

⑤保育園の事業譲渡

新規事業を起こすため既存事業である保育園事業を事業譲渡したケースです。既存法人にて新事業を開始するため、法人格を手元に残した事例です。

成功事例の詳細はこちら>別事業に専念するため、都心の認可・認証外の保育園2園(売上:約5,000万円)を、新規事業獲得を目指す給食会社に売却。

⑥居酒屋店舗の事業譲渡

関連会社の借入金返済のため、業績好調の居酒屋店舗を事業譲渡したケースです。一定以上の譲渡対価を実現する目的で、業績のよい店舗を選択的に譲渡するために、事業譲渡を選択した事例です。

成功事例の詳細はこちら>借入金の返済のため、業績のよい居酒屋店舗(売上:約8,000万円)を、外食業への進出を希望する食品小売り企業に売却。

⑦ポータルサイト事業の事業譲渡

経営の選択と集中のために、医療系ポータルサイト事業を売却したケースです。同法人で行っている本業の医療コンサルティング事業に注力するための事業譲渡です。

成功事例の詳細はこちら>選択と集中のため、医療系ポータルサイト事業(売上:約5,000万円)を、関連分野進出を目指す医療系ソフト会社に譲渡。

⑧ITコンサル事業の事業譲渡

本業に集中するため、非中核事業であるITコンサル事業を事業譲渡したケースです。非中核事業の売却により、本業への経営資源の集中を実現した事例です。

成功事例の詳細はこちら>本業に集中するため、非中核のITコンサル事業(売上:約1億円)を、サービス拡充を目指す同業に売却。

⑨アパレルブランドの事業譲渡

旗艦ブランドに経営資源を集中させるために、非中核となったブランドを事業譲渡したケースです。譲渡対価を、中核ブランドのマーケティング費用に回すことができた事例です。

成功事例の詳細はこちら>アパレルメーカーが、選択と集中により非中核のブランド事業(売上:約40億円)を、新ブランドの獲得を狙う同業に売却。

➉デイサービスの事業譲渡

売り手の社長が高齢で事業意欲が減退したことから、デイサービスを事業譲渡したケースです。後継者不在を解消できた成功事例です。

成功事例の詳細はこちら>事業の存続と成長を考えて、通所介護事業(売上:1億円以下)を域内の同業へ譲渡

⑪社会保険労務士事務所の事業譲渡

売り手所長が病気で長期間入院していたため、社会保険労務士事務所を事業譲渡したケースです。顧問先及び従業員が円滑に引き継がれた成功事例です。

成功事例の詳細はこちら>後継者不在のため、社会保険労務士事務所(売上:1億円以下)を同業へ譲渡

⑫配送事業の事業譲渡

成長を加速させるために、大手企業との直接取引もある配送事業を事業譲渡したケースです。高いシナジーが見込まれる会社に譲渡した成功事例です。

成功事例の詳細はこちら>成長資金を得るため、配送事業(売上:約2億円)を事業領域の拡充を目指す小売企業へ譲渡

13.まずは事業譲渡・事業売却の無料相談へ

上記のとおり、事業譲渡には、メリットとデメリットがあり、御社の状況に事業譲渡が適しているか、株式譲渡が適しているのかについては、慎重な判断が必要になります。

事業譲渡を検討している中小企業の経営者様は、ご自身だけで判断されず、是非、専門家の意見にも耳を傾けて頂きたいと思います。

インテグループでは、中小企業の事業譲渡に数多くの実績があり、事業譲渡を含めた中小企業のM&Aを完全成功報酬制でサポートしています。

完全成功報酬制ですので、着手金だけを支払って結果がでないというリスクはありません。

事業譲渡をご検討中の経営者様は、是非、以下の「無料相談のお問合せ」からご連絡ください。

M&A無料相談・お問い合わせ

27/Jul.2021 [Tue] 10:41

保育園・保育所のM&A・売却の完全成功マニュアル

保育園(保育所)とは

保育所とは、保護者が働いている等の理由により保育を必要とする児童を預り、保育することを目的とする児童福祉法第7条に規定される児童福祉施設。通称として保育園とも呼ばれる。

保育所は、大きく『認可保育所』と『認可外保育所』に分けられる。

◆認可保育所

認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市が設置を認可した施設をいう。設置基準として、施設の面積、保育士の人数、給食設備、防災管理、衛生管理について条件が定められている。

認可保育所の運営主体として、公立と私立があり、私立の運営主体としては、社会福祉法人、宗教法人、株式会社等が認められている。

認可保育所は、設置の厳しい基準がある反面、施設開設に関し手厚い補助金が交付され、また、運営費について補助金が交付される等、経済的なメリットもある。

認可保育所はさらに、通常の『認可保育所』『小規模認可保育所』『夜間認可保育所』がある。

◆認可外保育所

児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設は、『認可以外保育所』と呼ばれ、届出制により設置される。認可外保育所の中には、地方自治体が定めた基準を満たしたものについて地方自治体が独自に助成・監督等を行う場合がある。例としては、東京都における『認証保育所』や横浜市における『横浜保育室』と呼ばれる保育施設がこれに該当する。

保育園と幼稚園の違い

保育園は厚生労働省の所管であり、根拠となる法令は児童福祉法である。一方、幼稚園の所管は文部科学省だり、根拠となる法令は学校教育法である。また、両者は対象となる児童の年齢等が異なる。

| 認可保育園 | 幼稚園 | |

|---|---|---|

| 所管 | 厚生労働省 | 文部科学省 |

| 根拠法令 | 児童福祉法 | 学校教育法 |

| 対象年齢 | 0歳~小学校就学前 | 3歳~小学校就学前 |

| 標準保育時間 | 8時間~11時間 | 4時間 |

| 年間保育日数 | 規定なし | 39週以上 |

| 配置基準 | 0歳児:保育士1人つき3人 1・2歳児:保育士1人つき6人 3歳児:保育士1人につき20人 4・5歳児:保育士1人につき30人 |

1クラス35人 |

| 従事者の資格 | 保育士 | 幼稚園教諭 |

| 給食 | 義務 | 任意 |

保育園(保育所)運営の実態

◆共働き世帯の増加

子育て世代となる20代、30代の男性の平均年収が減少する中で、従来の男性が主体となり家計を支え、妻が専業主婦として家事育児を行うという家庭運営が難しい環境になってきている。男女関係なく、共働きにより家計を支える時代環境になってきており、2000年以降は共働き世帯数と専業主婦世帯数の差が拡大を始めて、現状では全世帯の6割以上が共働き世帯となっている。

◆待機児童問題

上述のとおり共働き世帯が増加するにつれて、保護者が働いてる間に乳幼児を預けられる保育所へのニーズが高まっている。保育所申込者数は年々増加を続けており、一方で、その受け皿となる保育所も増えてはいるものの、保育所利用児童数の増加に追い付いていないのが現状である。

厚生労働省の発表によると、2015年4月時点で認可保育園に入れない待機児童は2万3167人と前年より1796人増加した。政府は待機児童の受け皿を2013年から2年間で22万人分増やしたが、同じ期間に保育所の申込者数も18万人以上増加し、条件が合わなかった児童も多く存在したとみられ、結果的に待機児童数が増加する結果となっている。

また、厚生労働省が定義する『待機児童』とは『保育所入所申し込みがされており、要件に該当しているが、入所していない児童』であり、これには最初から認可保育所への入所は不可能と諦めて申し込まず、認可外保育所を利用しながら待機している児童は含まれておらず、これらを含めた潜在待機児童は80万人以上とも推計されている。

◆保育園運営の現状

待機児童問題、消費税増税分のうち7000億円の財源確保が見込まれ、現状約2兆円(みずほ銀行産業調査部調べ)と推測されるマーケットは拡大が予測される。また、2000年の規制緩和により株式会社の参入も可能になったが、現在も9割超が行政と社会福祉法人により運営されており、一部の先駆的企業を除く民間営利企業にとってはほぼ手つかずの分野といえる。

保育園(保育所)のM&Aの現状

現在、保育園の買収ニーズは非常に強い状況にある。特に都心などの待機児童が多い地域、好立地の案件は、圧倒的な売り手市場で小規模認可1園であっても高いプレミアムがつくケースがある。

また、規模のメリットを享受するため、大手同士または中堅同士のM&Aによる業界再編の動きが加速すると考えられている。

以下は、近年における保育園・保育所のM&Aの実例である。

| 時期 | 買い手

売り手 |

スキーム | 概要 |

|---|---|---|---|

| 2017年 | 【 買い手】 桧家ホールディングス【売り手】 PURE SOLUTIONS |

株式譲渡 | 桧家HDは、英語教育による認可外保育施設運営のPURE SOLUTIONSを買収した。桧家HDは保育事業所や介護事業を運営しているがこれらのビジネスは補助金収入に依存している側面があった。当該M&Aによりネイティブ講師による英語教育のノウハウを活かした認可外の英語保育施設や児童育成施設の展開により、補助金収入に依存しないビジネスモデルの確立による収益の多様化を目指す。 |

| 2017年 | 【買い手】 城南進学研究社【売り手】 JBSナーサリー |

株式譲渡 | 城南進学研究社は、千葉県を中心に0~2歳児までの乳幼児を対象とした小規模保育事業を運営するJBSナーサリーを買収した。城南進学研究社は、予備校、小学生から高校生を対象とした個別指導塾、乳幼児を対象とした能力開発教室、英語教室、認証保育園等を展開しており、当該M&Aにより、幅広い年齢層をカバーする総合教育期間として更なる事業の発展を図る。 |

| 2016年 | 【買い手】 JPホールディングス【売り手】 相鉄アメニティライフ |

株式譲渡 | JPホールディングスは、相鉄HDの傘下で横浜市において認可保育所及び民間学堂施設の運営する相鉄アメニティライフを買収した。相鉄アメニティライフの直近売上高は570百万円。保育園運営の最大手であるJPホールディングスは運営施設の拡大を目指しており、当該M&Aにより重点拠点の一つである横浜エリアの事業展開の充実を図る。 |

| 2015年 | 【買い手】 木下ホールディングス【売り手】 小田急ライフアソシエ |

株式譲渡 | 木下ホールディングスは、小田急電鉄の子会社で東京都及び神奈川県の小田急沿線において駅型保育園を中心に3つの認可保育所と7つの認証保育所を展開する小田急ライフアソシエを買収した。木下ホールディングスは、住宅関連事業を中心に介護事業や保育事業を展開しており、当該M&Aにより、小田急沿線における子育て支援施設の拡充を図る。 |

| 2015年 | 【買い手】 ヒューマンHD【売り手】 みつば |

株式譲渡 | ヒューマンホールディングスは、子会社のヒューマンアカデミーを通じて、横浜市を中心に「スターチャイルド」の名称で8園の保育園を運営するみつばを買収した。発行済の全株式を取得した。ヒューマンホールディングスは、保育園運営を通じて得られる保育に関するさまざまなノウハウやニーズをヒューマンアカデミーにフィードバックすることにより、ヒューマンアカデミーにおいて提供する講座の充実・新規開発に役立てることを目指す。 |

インテグループにおける保育園・保育所M&Aの成約事例

●認可・認証外の保育園(都心・売上:約5000万円)の売却成功事例

●保育園等を運営する社会福祉法人(売上:約3億円)の理事長交代による事業承継成功事例

M&A無料相談・お問い合わせ

保育園(保育所)M&Aのスキーム

保育園のM&Aは、主に株式譲渡で行われるケースが多い。事業譲渡は、許認可を他社へ移転する難易度が高く事例としては少ない。

保育園・保育所のM&Aのメリット

売り手のメリット

●人材確保・管理の手間からの解放

●創業者利益の獲得

●安定した賃料収入

買い手のメリット

●既存事業の引き継ぎのため許認可が受けやすい

●従業員・入居者を一括で継続できるため立ち上げ期間が無い

●不動産を購入しないことで初期投資が抑制できる

●規模拡大によるスケールメリット

●未進出地域への進出の円滑化

保育園(保育所)の売却の手順

保育園(保育所)を売却する場合の手順は以下のとおり。

概ね3~5か月程度で全プロセスが完了する。

①M&A仲介会社に相談

②資料準備

③打診先について協議

④買い手候補への打診

⑤買い手候補との面談・施設見学

⑥買い手候補からの意向表明(条件提示)

⑦最終交渉先の選定

⑧基本合意の締結

⑨デューデリジェンス

⑩株式譲渡契約又は事業譲渡契約の締結

⑪行政への相談・許認可関連のスケジュール確認

⑫従業員への説明

⑬利用者への説明

⑭株式譲渡・事業譲渡完了

まずは無料相談

インテグループでは、保育園・保育所のM&Aを支援した豊富な実績があります。

保育園・保育所の優良な買い手候補とネットワークを有していますので、保育園・保育所のご売却をお考えの経営者様は、まずはお気軽にお問合せください。

M&A無料相談・お問い合わせ

01/Nov.2017 [Wed] 13:52

調剤薬局のM&A・売却・譲渡の完全成功マニュアル

調剤薬局とは

医師の処方箋に基づき、医薬品の調剤・販売を行う事業所である。

調剤薬局業界の実態

調剤薬局は市場規模7.2兆円の巨大マーケットだが、その店舗数は57,000店を超えており、その8割以上が小規模事業者という典型的な断片的市場となっている。

医薬分業の方針の下、戦後一貫として高成長を続けてきた調剤薬局業界だが、現在は成熟期を迎えており、調剤件数及び処方箋枚数の伸び率鈍化が顕著となっている。

また、競争環境としては、同業大手が積極的な出店を続けていることに加え、医薬品卸会社やドラッグストアチェーン等の近接業種からの調剤薬局事業への参入も相次ぎ、競争は激化している。

一方、薬学部の6年制への移行により慢性的な薬剤師不足の状態に陥っており、人材確保が困難となり採用費用が高騰している。

さらに、消費税増額等による薬価差益の縮小や診療報酬の減額等、調剤薬局を取り巻く環境は厳しさを増す一方である。

調剤薬局のM&Aの最新動向

現在、調剤薬局の買収ニーズは依然として強い状況にはあるものの、昨今の厳しい診療報酬の減額を受けて、買い手は買収対象を厳選する意向を強めており、圧倒的な売り手市場で小規模な薬局であっても高いプレミアムがついていた環境は終焉を迎えつつある。

今後は、好立地、高採算の物件に合理的な範囲での価格が付くようなM&Aが増えることが予想される。

また、厳しい経営環境に対応するため、大手同士または中堅同士のM&Aによる業界再編の動きが加速すると考えられている。

以下は、近年における調剤薬局のM&Aの実例である。

| 時期 | 買い手 | 売り手 | スキーム |

|---|---|---|---|

| 2015年 | アインファーマシーズ | NPホールディングス | 株式譲渡 |

| 2015年 | ファーマライズHD | ドゥリーム | 株式譲渡 |

| 2015年 | 大信薬局 | 東伏見調剤薬局 | 事業譲渡 |

| 2014年 | クオール | ホリタ薬品 | 株式譲渡 |

| 2014年 | アフルレッサHD | 日本アポック | 株式譲渡 |

| 2014年 | 阪神調剤HD | 高階誠心堂 | 株式譲渡 |

| 2013年 | 富士薬品 | くすりの鶴美堂 | 株式譲渡 |

| 2013年 | ツルハHD | ハーティウォンツ | 株式譲渡 |

| 2013年 | カメイ | エムシーエス | 株式譲渡 |

M&A無料相談・お問い合わせ

インテグループの調剤薬局M&A成約事例

●調剤薬局1店舗(売上約80百万円)を売却した事例

●調剤薬局1店舗(売上約2.5億円)を売却した事例

調剤薬局のM&Aのスキーム

調剤薬局のM&Aは、主に株式譲渡又は事業譲渡で行われる。

調剤薬局の売却のメリット

売り手のメリット

●売却により薬剤師確保の手間から解放される

●売却により創業者利益が得られる。

買い手のメリット

●好立地が獲得できる。

●規模が拡大できる。

●地域的な拡大が図れる。

調剤薬局の売却の手順

調剤薬局を売却する場合の手順は以下のとおり。

概ね3~5か月程度で全プロセスが完了する。

①M&A仲介会社に相談

②資料準備

③打診先について協議

④買い手候補への打診

⑤トップ面談

⑥買い手候補からの意向表明(条件提示)

⑦最終交渉先の選定

⑧基本合意の締結

⑨デューデリジェンス

⑩株式譲渡契約(事業譲渡契約)の締結

⑪従業員への説明(事業譲渡の場合)

⑫保健所への説明(事業譲渡の場合)

⑭株式譲渡(事業譲渡)完了

ご参考:調剤薬局のM&A・売却・譲渡

まずは無料相談

インテグループでは、調剤薬局のM&A支援において豊富な実績があります。

調剤薬局の優良な買い手候補とネットワークを有していますので、調剤薬局のご売却をお考えの経営者様は、まずはお気軽にお問合せください。

M&A無料相談・お問い合わせ

18/Jul.2017 [Tue] 16:58

福祉用具レンタル会社のM&A・売却・譲渡・買収の完全成功マニュアル

福祉用具レンタルとは

福祉用具レンタルは、指定業者が利用者の状況等を踏まえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与する介護サービス。

福祉用具のレンタル費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)が利用者負担となる。

福祉用具レンタルの対象は「車いす」「特殊寝台」等の13品目で、要介護度に応じて保険給付の対象となる品目が異なる。

福祉用具レンタル業界の現状

福祉用具レンタル業界のプレイヤーとしては、訪問介護事業等と兼業の小規模貸与事業者、福祉用具レンタル専門会社、レンタル会社に福祉用具を貸与するレンタル卸会社がある。

兼業の小規模貸与事業者が非常に多いのが現状だが、仕入価格やメンテナンス施設のコスト負担等で優る福祉用具レンタル専門大手がシェアを伸ばしており、小規模業者の経営環境は年々厳しさを増している。

また、ヤマシタコーポレーション等のレンタル卸会社やフランスベッド等の福祉用具メーカーも相次いで福祉用具レンタル事業に進出しており、競争は激化してきている。

福祉用具レンタル会社のM&Aの現状

福祉用具レンタル事業は、M&Aによる規模拡大により、仕入価格の低減、メンテナンス・物流施設負担の軽減等が図れるため、業界大手はM&Aによる規模拡大、未進出エリアへの進出に積極的である。

一方、小規模貸与事業者にとっては、上述のとおり競争環境は厳しくなってきており、後継者不在という問題とも相まって、会社の売却や福祉用具レンタル事業の事業譲渡による切り離しを検討する会社が増えてきている。

このように買い手・売り手双方のニーズが合致しているため、福祉用具レンタル会社のM&Aは今後もますます活発になっていくと考えられているが、一方で、2018年の介護報酬改定を睨み、レンタル会社の買収ニーズは2016年をピークに漸減するという見方もある。

以下は、近年における福祉用具レンタル会社のM&Aの実例である。

| 時期 | 買い手 | 売り手 | スキーム |

|---|---|---|---|

| 2015年 | セントケアHD | 虹の街企画 | 株式譲渡 |

| 2015年 | ニッケ | 日本パムコ | 株式譲渡 |

| 2014年 | メディカル一光 | 東邦薬品 | 事業譲渡 |

| 2014年 | メディカル・一光 | ハピネス・ライフケア | 株式譲渡 |

| 2012年 | 豊田通商 | 日医福利器具貿易 | 増資 |

| 2011年 | ロングライフHD | 日本ビコー | 株式譲渡 |

インテグループにおける福祉用具レンタル会社M&Aの成約事例

●福祉用具レンタル事業(売上約1億円)の売却事例

●福祉用具レンタル事業(売上約50百万円)の売却事例

●福祉用具レンタル会社(売上約3億円)の売却事例

M&A無料相談・お問い合わせ

福祉用具レンタル会社のM&Aのスキーム

福祉用具レンタル会社のM&Aでは、小規模なものは事業譲渡で行われることが多い。この場合、顧客・レンタル在庫・ケアマネ等の営業ネットワークのみが移管対象とされ、従業員は異動しないことが多い。

これは、レンタル事業では日常業務について会社間で大きな差異がないため、従業員の異動を伴わずともスムーズな継承が可能であり、買い手側も従業員を引き継がず既存の自社人員で吸収してしまう方が承継事業の利益率が高くなるためである。

また、事業譲渡の場合は、全ての契約者との契約のまき直しが必要となるため、引き継ぐ契約者数が多い場合には行政等の事前相談の上で吸収分割の方式で事業を継承するケースもある。

一方、一定以上の売上規模(概ね1億円以上)の福祉用具レンタル事業のM&Aにおいて、株式譲渡を選択することが多い。

福祉用具レンタル会社のM&Aのメリット

売り手のメリット

●創業者利益の獲得

買い手のメリット

●規模拡大

●新規エリアへの進出

福祉用具レンタル会社のM&Aの手順

福祉用具レンタル会社を売却する場合の手順は以下のとおり。

概ね3~5か月程度で全プロセスが完了する。

①M&A仲介会社に相談

②資料準備

③打診先について協議

④買い手候補への打診

⑤買い手候補との面談・施設見学

⑥買い手候補からの意向表明(条件提示)

⑦最終交渉先の選定

⑧基本合意の締結

⑨デューデリジェンス

⑩行政への相談・許認可関連のスケジュール確認

⑪株式譲渡契約(事業譲渡契約)の締結

⑫従業員への説明(事業譲渡の場合)

⑬利用者・ケアマネへの説明・挨拶(事業譲渡の場合)

⑭クロージング(M&A完了)

まずは無料相談

インテグループでは、福祉用具レンタル会社のM&Aについて豊富な支援実績があります。

福祉用具レンタル会社の優良な買い手候補とネットワークを有していますので、福祉用具レンタル会社のご売却をお考えの経営者様は、まずはお気軽にお問合せください。

M&A無料相談・お問い合わせ

18/Jul.2017 [Tue] 12:53

無料相談ダイヤル

無料相談ダイヤル